最終更新日:2026年01月15日

タクシードライバーの求人を見ていると「隔日勤務」という言葉をよく目にします。「1日おきに働く」「月の半分以上が休み」といった魅力的な文言が並んでいますが、実際のところはどうなのでしょうか。

本記事では、タクシー業界特有の働き方である隔日勤務について、その仕組みから給与体系、メリット・デメリット、そして2024年4月に施行された法改正まで、転職を検討している皆様に向けて詳しく解説します。実際に隔日勤務で働くドライバーの声や、大手タクシー会社の事例も交えながら、隔日勤務の実態を明らかにしていきます。

隔日勤務とは、1回の勤務で約20時間働き、その後丸1日以上の休息を取る勤務形態です。

具体的には、朝7時頃に出勤し、翌日の深夜2時頃まで勤務します。その間に3時間の休憩を取り、実働時間は15~18時間程度となります。勤務終了後は「明け番」と呼ばれる休日となり、次の出勤は翌々日になります。

この勤務形態により、月間の出勤日数は11~13日程度となり、残りの18日以上が休日となる計算です。一般的な会社員の月間出勤日数が20日前後であることを考えると、出勤日数が約半分になることがわかります。

タクシー業界には隔日勤務以外にも、日勤と夜勤という勤務形態があります。それぞれの特徴を比較してみましょう。

日勤は朝7時頃から夕方17時頃までの勤務で、一般的な会社員と同じような時間帯で働きます。月間出勤日数は22~24日程度で、家族との時間を大切にしたい方に適しています。ただし、1日あたりの売上が限られるため、収入面では隔日勤務に劣ることが多いです。

夜勤は夕方18時頃から翌朝4時頃までの勤務で、深夜料金が適用される時間帯を中心に働きます。効率的に稼げる反面、生活リズムが夜型になりやすく、健康管理が難しいという側面があります。

隔日勤務は、これら両方の時間帯をカバーすることで、効率的に売上を上げることができます。また、勤務日数が少ないため、プライベートの時間を確保しやすいというメリットもあります。

タクシー業界で隔日勤務が主流となっている理由は、経営効率と労働生産性の両立にあります。タクシー会社にとっては、車両の稼働率を高めることができ、ドライバーにとっては効率的に稼げるという、双方にメリットがある仕組みだからです。

また、タクシーの需要は朝の通勤時間帯、昼間のビジネス利用、夜の飲み会後など、1日を通じて波があります。隔日勤務であれば、これらすべての需要に対応できるため、売上を最大化できます。

隔日勤務の最大のメリットは、圧倒的な休日の多さです。

月間で見ると、勤務日が11~13日、明け番が11~13日、公休が4~6日という構成になります。明け番は深夜に帰宅した翌日なので完全な休日とは言えませんが、それでも午後からは自由に過ごせるため、実質的な休日として計算されています。

この豊富な休日を活用して、副業を始める方、資格取得の勉強をする方、家族との時間を大切にする方など、様々なライフスタイルを実現しているドライバーが多くいます。

隔日勤務では月間の通勤回数が11~13回程度となり、一般的な会社員の半分以下になります。例えば、片道1時間の通勤時間がかかる場合、月間で20時間以上、年間で240時間以上の時間を節約できる計算になります。

通勤ラッシュを避けられることも大きなメリットです。隔日勤務の出勤時間は朝7~8時頃が多く、最も混雑する時間帯を避けることができます。満員電車のストレスから解放され、精神的な負担も軽減されます。

また、通勤にかかる交通費も削減できます。定期券ではなく回数券を利用することで、実際の出勤日数分だけの交通費で済むため、経済的なメリットもあります。

隔日勤務は1回の勤務で長時間働くため、効率的に売上を上げることができます。朝の通勤ラッシュ、昼間のビジネス利用、夜の繁華街、深夜の長距離利用など、すべての時間帯の需要に対応できるからです。

「隔日勤務のドライバーの平均月収が35万円から45万円」というデータがあります。これは日勤や夜勤と比較して高い水準です。特に深夜時間帯は料金が2割増しになるため、効率的に稼ぐことができます。

また、1回の勤務で多くの経験を積めるため、スキルアップも早いという特徴があります。様々な時間帯、様々なお客さまに対応することで、接客スキルや地理知識が短期間で身につきます。

隔日勤務では、シフトの組み方によって月2回程度の3連休を取ることも可能です。「公休を明け番の翌日に設定することで、実質的に3日間の連続した休みを作ることができる」という仕組みです。

例えば、木曜日に勤務して金曜日が明け番、土日が公休という組み合わせにすれば、金曜日の午後から月曜日の朝まで自由に過ごせます。この長期休暇を利用して、旅行や趣味、家族サービスなどを楽しむドライバーが多くいます。

また、有給休暇を組み合わせることで、さらに長期の休暇を取ることも可能です。海外旅行や長期の帰省なども、一般的な会社員より実現しやすい環境と言えるでしょう。

隔日勤務のタクシードライバーの給与は、基本的に歩合制です。売上の50~60%程度が給与となる仕組みで、頑張れば頑張った分だけ収入が増えます。

トップクラスのドライバーになると、「年収780万円を超える」ケースもあります。これは一般的なサラリーマンの平均年収を大きく上回る水準です。特に東京都内の大手タクシー会社では、高収入を実現しているドライバーが多く存在します。

また、多くのタクシー会社では入社後3~6か月間の給与保証制度があり、「研修期間中は月給30万円を保証」するケースが一般的です。未経験からスタートしても、安定した収入を得ながらスキルを身につけることができます。

隔日勤務の最大のデメリットは、慣れるまでの体力的な負担です。「適応期間は約20回乗務(1.5か月)かかり、初期は足の震えやまっすぐ歩けない症状が出ることもある」という実際のドライバーの体験談があります。

20時間近い勤務は、初めての方にとって想像以上にハードです。特に深夜2時頃の強い眠気との戦いは、多くの新人ドライバーが経験する試練です。長時間の座位による腰痛や肩こり、足のむくみなども発生しやすくなります。

しかし、適切な対策を取ることで、これらの負担は軽減できます。休憩時間にストレッチを行う、クッションを使用して姿勢を保つ、水分補給をこまめに行うなど、先輩ドライバーから学べる対処法が多くあります。

隔日勤務では、勤務日と休日で生活リズムが大きく変わります。勤務日は深夜まで働き、明け番は昼過ぎまで寝ているという生活パターンになりがちです。

家族や友人との時間が合わせにくくなることも課題です。週末に勤務が入ることも多く、一般的な休日のイベントに参加しにくくなる可能性があります。子どもの学校行事や家族の予定との調整が必要になることもあります。

ただし、平日の昼間に自由な時間が持てるというメリットもあります。銀行や役所の手続き、病院の通院など、平日にしかできない用事を済ませやすくなります。また、観光地や商業施設も空いている時間帯に利用できるため、混雑を避けられます。

深夜時間帯の運転には、特有のリスクがあります。眠気による集中力の低下、酔客とのトラブル、視界不良による事故リスクなどです。

タクシー会社では、これらのリスクに対する研修や対策を実施しています。「ドライブレコーダーの装着率は100%」となっており、万が一のトラブルにも対応できる体制が整っています。また、無線やアプリを通じて、常に営業所とつながっているため、緊急時のサポートも受けられます。

安全運転を心がけることはもちろん、適切な休憩を取る、カフェインを適度に摂取する、眠気を感じたら無理をしないなど、自己管理が重要になります。

多くのタクシー会社では、新人ドライバーが隔日勤務に適応できるよう、段階的なプログラムを用意しています。最初は日勤から始めて、徐々に勤務時間を延ばしていく方法や、ベテランドライバーとの同乗研修を通じて、無理なく適応できるようサポートしています。

「最初の1か月は日勤で基礎を学び、2か月目から隔日勤務に移行する」というケースが一般的です。この期間中も給与保証があるため、収入面の心配なく、じっくりと適応することができます。

また、健康管理のサポートも充実しています。定期健康診断はもちろん、産業医による健康相談、メンタルヘルスケアなど、ドライバーの健康を守る体制が整っています。

隔日勤務のタクシードライバーの給与は、売上に応じた歩合制が基本です。「歩合率は売上の52~62%」が一般的で、会社や地域によって差があります。

例えば、1か月の売上が60万円で歩合率が60%の場合、月収は36万円となります。これに各種手当が加わり、最終的な手取り額が決まります。売上を上げれば上げるほど収入が増える仕組みなので、モチベーションを保ちやすいという特徴があります。

ただし、最低賃金は保証されており、売上が少ない月でも一定の収入は確保されます。東京都の場合、最低賃金をベースにした保証給があるため、極端に収入が下がることはありません。

未経験から始める方にとって心強いのが、新人期間の給与保証制度です。「入社後3~6か月間は月給30万円を保証」する会社が多く、研修期間中も安定した収入を得ることができます。

この期間中に、地理知識や接客スキル、効率的な営業方法などを身につけていきます。保証期間終了後は完全歩合制に移行しますが、この頃には一定の売上を上げられるスキルが身についているはずです。

中には「12か月間の給与保証」を実施している会社もあり、じっくりとスキルを磨きたい方には適しています。ただし、保証額は会社によって異なるため、入社前に確認することが重要です。

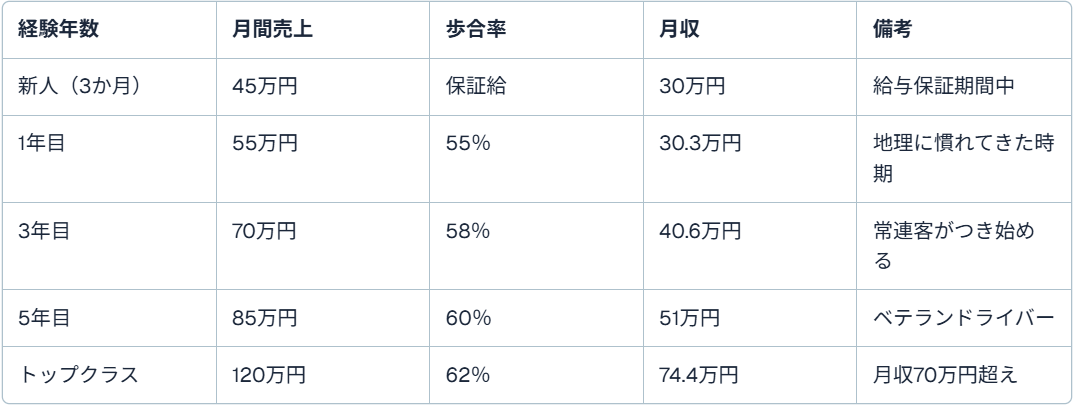

実際に隔日勤務で働くドライバーの月収事例を見てみましょう。以下の表は、東京都内の大手タクシー会社での実例です。

多くのタクシー会社では、基本的な歩合給以外にも、様々な賞与やインセンティブ制度を設けています。「無事故無違反手当」「皆勤手当」「深夜手当」などが代表的です。

年2回の賞与を支給する会社も増えており、「年間で2か月分相当の賞与」を支給するケースもあります。これらを含めると、年収ベースでさらに高い収入を実現できる可能性があります。

隔日勤務の典型的な1日を、時間帯ごとに詳しく見ていきましょう。以下は、朝7時出勤のケースです。

6:30 起床・準備 出勤の30分前には起床し、朝食をしっかりと摂ります。長時間勤務に備えて、栄養バランスの良い食事を心がけることが大切です。

7:00 出社・点呼 営業所に到着後、アルコールチェックと健康状態の確認を行います。その後、担当車両の点検を実施し、安全運転のための準備を整えます。

7:30 営業開始 いよいよ営業開始です。朝の時間帯は通勤のお客さまが多く、駅や住宅街での営業が中心となります。

12:00 昼食休憩(1時間) 午前中の営業を終えて、昼食休憩を取ります。営業所に戻る方もいれば、街中で休憩を取る方もいます。

13:00 午後の営業 午後はビジネス街や病院周辺での営業が増えます。この時間帯は比較的落ち着いているため、次の戦略を考える時間でもあります。

18:00 夕食休憩(1時間) 夕方の混雑前に夕食休憩を取ります。しっかりと食事を摂って、夜の営業に備えます。

19:00 夜間営業 繁華街や飲食店街での営業が中心となります。金曜日や土曜日は特に忙しく、効率的に売上を上げられる時間帯です。

24:00 深夜営業 深夜料金が適用される22時以降は、売上を伸ばすチャンスです。終電を逃したお客さまの長距離利用も期待できます。

2:30 営業終了・帰庫 営業を終了し、営業所に戻ります。売上の精算と車両の清掃を行い、翌日の担当者に引き継ぎます。

3:00 退社 すべての業務を終えて退社します。明け番の始まりです。

隔日勤務では、合計3時間の休憩時間があります。この時間をいかに有効活用するかが、長時間勤務を乗り切るポイントです。

多くのドライバーは、休憩時間を分散して取っています。「1時間×3回」や「45分×4回」など、体調や営業状況に応じて調整します。営業所の仮眠室で短時間の睡眠を取る方も多く、15~20分の仮眠でリフレッシュできます。

また、休憩時間を利用して、軽い運動やストレッチを行うことも重要です。長時間の座位による血行不良を改善し、腰痛や肩こりの予防につながります。

明け番は、深夜に帰宅した翌日のことを指します。多くのドライバーは午前中は睡眠を取り、午後から活動を開始します。

「明け番の日は、昼過ぎに起きて、夕方には普通の生活リズムに戻る」(※1)というパターンが一般的です。この日を有効活用して、買い物や家事、趣味の時間に充てる方が多くいます。

ただし、無理をせず、十分な休息を取ることが大切です。次の勤務に備えて、体調管理を優先することが、長期的に隔日勤務を続けるコツです。

2024年4月1日から、タクシードライバーの労働時間に関する規制が強化されました。「拘束時間の上限が2暦日で22時間以内に制限」(※1)され、より厳格な管理が求められるようになりました。

これまでは2暦日で21時間(最大24時間)だった拘束時間が、原則22時間以内となり、例外的な延長も認められなくなりました。これにより、ドライバーの健康と安全がより重視される環境が整いました。

また、「勤務終了後の休息時間は継続22時間以上(推奨24時間)」(※1)とされ、十分な休息を確保することが義務付けられました。これは、疲労による事故を防止し、ドライバーの健康を守るための重要な改正です。

月間の拘束時間についても、新たな上限が設定されました。「原則として月262時間以内、労使協定により最大270時間まで(年6か月まで)」(※1)という制限があります。

年間では、3,094時間(労使協定がある場合は3,122時間)が上限となります。これらの制限により、過度な長時間労働を防ぎ、ワークライフバランスの改善が図られています。

隔日勤務の場合、1回の勤務で22時間拘束されるとすると、月間12回の勤務が上限となる計算です。これは従来の勤務回数とほぼ同じですが、拘束時間の管理がより厳格になったと言えます。

この法改正を受けて、各タクシー会社では労務管理システムの強化を進めています。デジタルタコグラフやGPSを活用した勤務時間の自動記録、リアルタイムでの労働時間管理など、ITを活用した取り組みが進んでいます。

ドライバーにとっては、より計画的な働き方が求められるようになりました。効率的な営業方法を身につけ、限られた時間で最大の売上を上げることが重要になっています。

一方で、休息時間がしっかりと確保されるようになったことで、健康面でのメリットは大きくなりました。疲労の蓄積を防ぎ、長期的に働き続けられる環境が整ったと言えるでしょう。

【参考URL】 ※1 出典:厚生労働省「ハイヤー・タクシー運転者の改善基準告示」 https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/taxi/notice

隔日勤務を続けるためには、ある程度の体力が必要です。20時間近い勤務を月11~13回こなすには、基礎体力と健康管理が欠かせません。

特に重要なのは、規則正しい生活習慣を維持できることです。勤務日と休日で生活リズムが変わる中でも、食事・睡眠・運動のバランスを保てる人が向いています。

年齢的には、20代から60代まで幅広い層が活躍していますが、「40代・50代で転職してくる方も多い」という実態があります。体力に自信があれば、年齢はそれほど問題になりません。

隔日勤務では、自分で営業戦略を立て、効率的に売上を上げる必要があります。どの時間帯にどのエリアで営業するか、休憩をどのタイミングで取るかなど、すべて自己判断です。

また、歩合制のため、収入も自己管理次第で大きく変わります。目標を設定し、それに向かって計画的に行動できる人が成功しやすい傾向があります。

時間管理も重要です。長時間勤務の中で、集中力を維持し、安全運転を続けるためには、適切なペース配分が必要です。

月の半分以上が休みという勤務形態は、プライベートを重視したい人に最適です。趣味や家族との時間、副業など、仕事以外の活動に時間を使いたい人にとって、理想的な働き方と言えるでしょう。

「平日の昼間に自由な時間が持てる」ことも大きなメリットです。子どもの学校行事への参加、親の介護、資格取得の勉強など、様々な活動と両立できます。

また、長期休暇を取りやすいことも特徴です。有給休暇と公休を組み合わせることで、1週間以上の連続休暇も可能です。

歩合制の給与体系は、稼ぎたい意欲が強い人にとって大きなチャンスです。努力次第で収入を大幅に増やすことができ、「年収700万円以上を実現しているドライバーも存在」します。

お客さまとのコミュニケーションを楽しめる人も向いています。リピーターを増やし、指名客を獲得することで、安定した売上を確保できます。

また、新しいサービスや技術に対して前向きな人も成功しやすいです。配車アプリの活用、キャッシュレス決済への対応など、時代の変化に適応できる柔軟性が求められます。

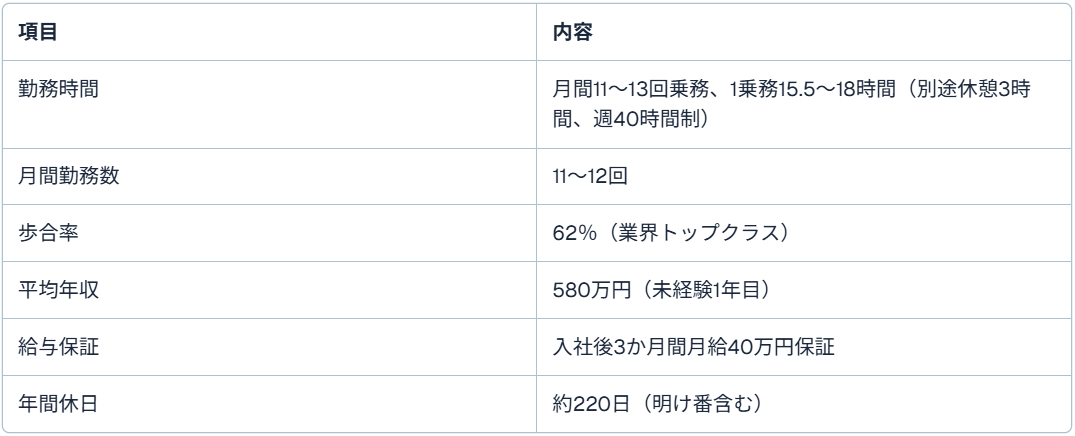

日本交通グループは、業界最大手として知られ、充実した研修制度と高い歩合率が特徴です。隔日勤務の詳細な事例を見てみましょう。

【参考URL】 ※出典:日本交通 「募集要項」 https://www.nihon-kotsu-recruit.jp/taxi/recruit/recruit1/

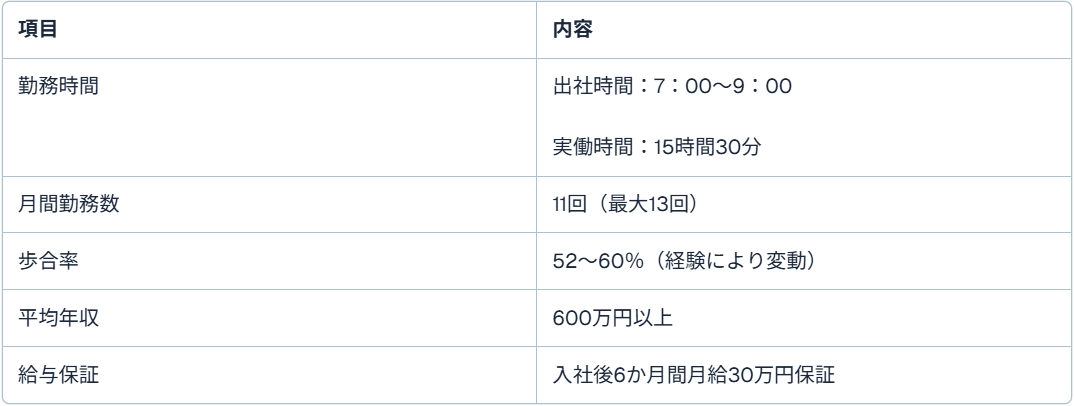

国際自動車(kmタクシー)の事例

国際自動車は、年間休日の多さと働きやすい環境づくりに力を入れています。

国際自動車では、「ライフスタイルに合わせて選べる勤務形態」を重視し、隔日勤務以外にも日勤や夜勤など、多様な働き方を提供しています。

【参考URL】 ※出典:国際自動車「募集要項」 https://www.km-recruit.jp/taxi-driver/guides.php

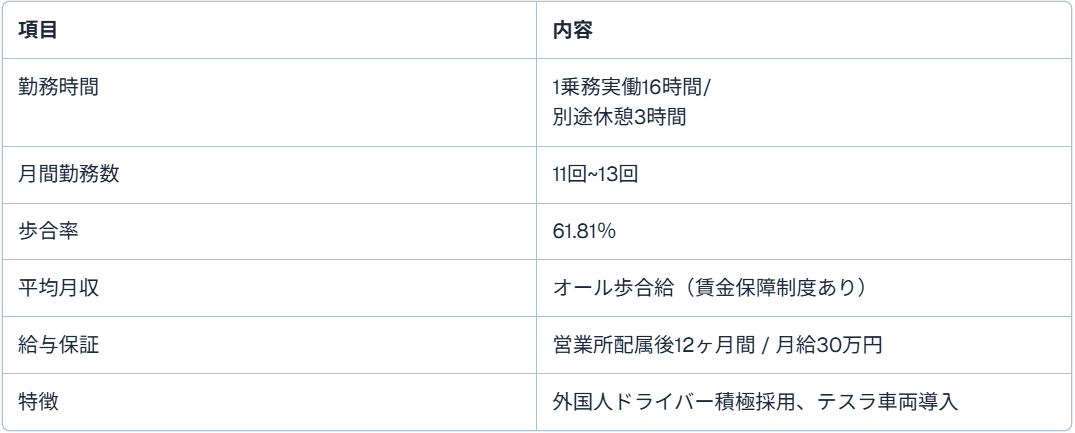

日の丸交通は、外国人ドライバーの採用にも積極的で、多様性のある職場環境が特徴です。

日の丸交通では、最新のテスラ車両を導入し、環境に配慮した営業を展開しています。また、外国人観光客の増加に対応するため、多言語対応ができるドライバーを積極的に採用しています。

【参考URL】 ※出典:日の丸交通「募集要項」 https://hinomaru.tokyo/recruit/

女性ドライバーも隔日勤務で活躍しています。体力面での不安があるかもしれませんが、多くの女性ドライバーが無理なく働いています。

女性専用の休憩室や更衣室を完備している会社も増えており、働きやすい環境が整っています。また、女性ドライバーを指名するお客さまも多く、需要は高まっています。

防犯面でも、ドライブレコーダーや防犯カメラ、緊急通報システムなど、安全対策が充実しています。

隔日勤務は副業との両立に最適な働き方です。月の半分以上が休みなので、十分な時間を副業に充てることができます。

実際に、「不動産投資」「ネットビジネス」「コンサルティング」など、様々な副業を行っているドライバーがいます。ただし、会社によって副業規定が異なるため、事前に確認が必要です。

疲労が蓄積しないよう、無理のない範囲で副業を行うことが大切です。本業に支障が出ないよう、バランスを考えることが重要です。

60歳以上でも隔日勤務を始めることは可能です。実際に、「定年退職後にタクシードライバーとして第二のキャリアをスタートする方」もいます。

多くのタクシー会社では、75歳まで働くことができます。ただし、健康診断の頻度が増えるなど、健康管理はより重要になります。

経験豊富な60代の方は、接客スキルや人生経験を活かせるため、お客さまから信頼されやすいという強みもあります。

隔日勤務は主に都市部で採用されている勤務形態ですが、地方でも導入している会社があります。ただし、地域によって勤務時間や休憩時間が異なる場合があります。

地方では、日勤が主流の地域もあり、隔日勤務を希望する場合は、事前に確認が必要です。また、地方は都市部と比べて売上が低い傾向があるため、収入面でも差が生じることがあります。

一方で、地方は交通量が少なく、運転しやすいというメリットもあります。地域の特性を理解した上で、働き方を選択することが大切です。

『GOジョブ』への登録は、わずか1分で完了します。必要な情報は、名前、電話番号、メールアドレス、希望エリアなど、基本的な項目のみです。

登録後すぐに求人検索が可能で、気になる求人があれば、その場で応募することもできます。また、スカウト機能を利用したい場合は、職務経歴を追加で登録することで、企業からのスカウトを受けられるようになります。

スマートフォンからも簡単に登録・利用できるため、通勤時間や休憩時間を活用して、求人情報をチェックすることができます。もし、隔日勤務のタクシードライバーに興味を持たれた方は、ぜひ『GOジョブ』で求人情報をチェックしてみてください。あなたのライフスタイルに合った働き方が、きっと見つかるはずです。